NICE PEOPLE

市民と環境活動をつなぐ場所

市民と環境活動をつなぐ「サステナプラザながさき」。運営しているのは「NPO法人 環境カウンセリング協会長崎」です。

サステナプラザながさきは、地球温暖化防止活動の拠点として、エコに関するイベントを実施したり、環境活動に関する情報を発信しています。

今回は設立の経緯や、活動に対する想いを伺いました。

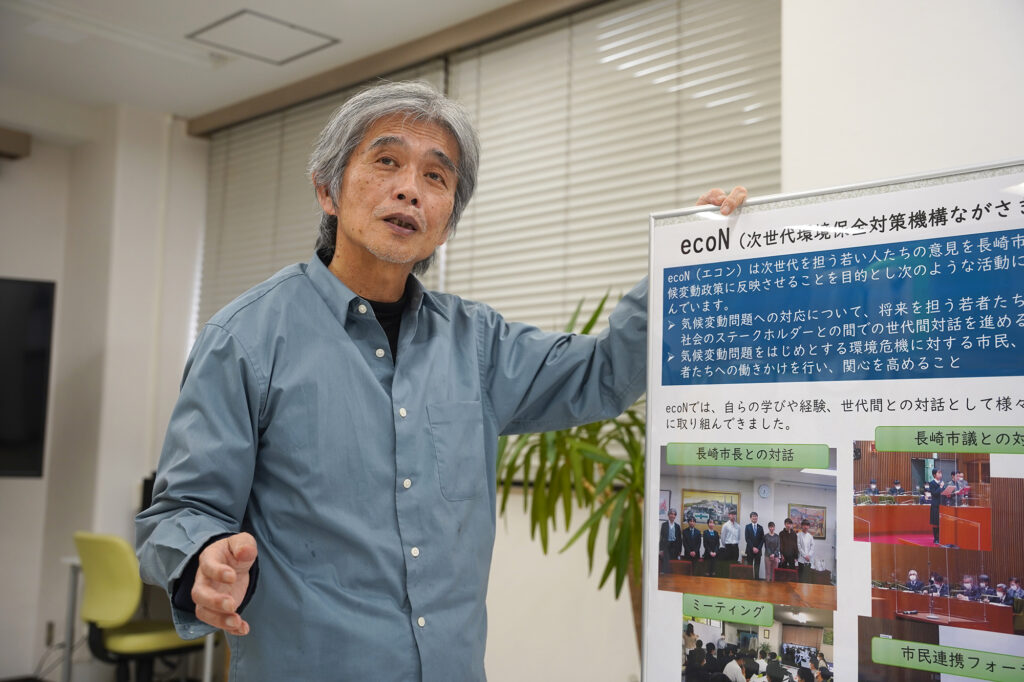

サステナプラザながさき・

NPO法人 環境カウンセリング協会長崎

早瀬 隆司さん

ー「NPO法人 環境カウンセリング協会長崎」として、20年以上活動されているのですね。

早瀬さん:

はい。地球温暖化対策というのはなかなか奥が深く、みんなで理解していかないといけません。市民の理解を高めるため、2001年に「NPO法人 環境カウンセリング協会長崎」を設立しました。地球温暖化対策や、海ゴミ対策、環境の国際協力などに取り組んでいます。

ーサステナプラザながさきはどのような経緯で設立されたのでしょうか?

早瀬さん:

地球温暖化対策の推進に関する法律ができて、各自治体ごとに地球温暖化対策に関する普及啓発を行うことになったんです。その一貫で、長崎市には2016年に、市民が気軽に集い、利用できる市民主体の環境活動拠点として「サステナプラザながさき(長崎市地球温暖化防止活動推進センター)」が設立されました。

当協会は、2021年から運営に携わっています。

ーサステナプラザながさきは「長崎市民と環境活動をつなぐ地球温暖化防止活動の拠点」を掲げていますが、どんな想いが込められていますか。

早瀬さん:

設立当初から感じていましたが、やはり環境問題に取り組むためには、私たちのような団体だけでなく、市民やマスコミ、地方自治体、国とみんなで動かなくてはいけないんです。

私は環境省に20年いて、その後長崎に来たのですが、国で仕事をしていたからこそ、その重要性を強く感じます。市民の意識を高め、市民やマスコミが動くことが、大きな流れにつながると思います。

そうした考えで、市民団体が活動する際のサポートも担っています。

ー具体的にどのようなサポートをしていますか?

早瀬さん:

長崎市には、週に1回ゴミ拾いをしている団体や、川の掃除する団体など、環境団体がいくつもあります。こうした団体の活動を支援するために「ながさきエコネット」という市民ネットワークを組織しています。

「ながさきエコネット」は、環境団体同士、市民のつながりをつくり、地球温暖化防止にとりくむ大きなチームとなって未来の子どもたちに美しい長崎を託すことを目的とした市民ネットワークです。「だれでも」「いつでも」「簡単に」できる身近なエコ行動を推進しています。

ー大きなチームとなることで、環境活動の可能性が広がりそうですね。

早瀬さん:

当初、私たちの活動は、専門的知識を持った担当者が相談に乗るというスタイルだったんですが、活動を進めるうちに、繋がりを広げていくことが大事だと気づいたんです。みんなと一緒に学び、同じ目線で環境について考えることで、今はまだ関心がない市民にも広がっていくことを実感しました。

ー出前講座もされていますが、どんな場所で、どんな内容の講座が多いですか?

早瀬さん:

自治会や、各地域のふれあいセンターに出向くことが多いです。

時には、市民の有志の集まりに呼ばれていくこともあります。

出前講座といっても、実は講座内容も、活動の幅もかなり広いんです。

いくつかご紹介します。

◉長崎友の家(婦人の友) のみなさまへ

「毎日ごきげんECOライフ〜ゴミ削減のECOライフが家計と命と地球を救う〜」と題して講座を実施しました。その際は、防災士の資格を持っている推進員が出向いたので、ハンカチでマスクを作ったり、防災グッズの作り方などをお伝えしました。

◉子育て応援サポーターをされてる方々へ

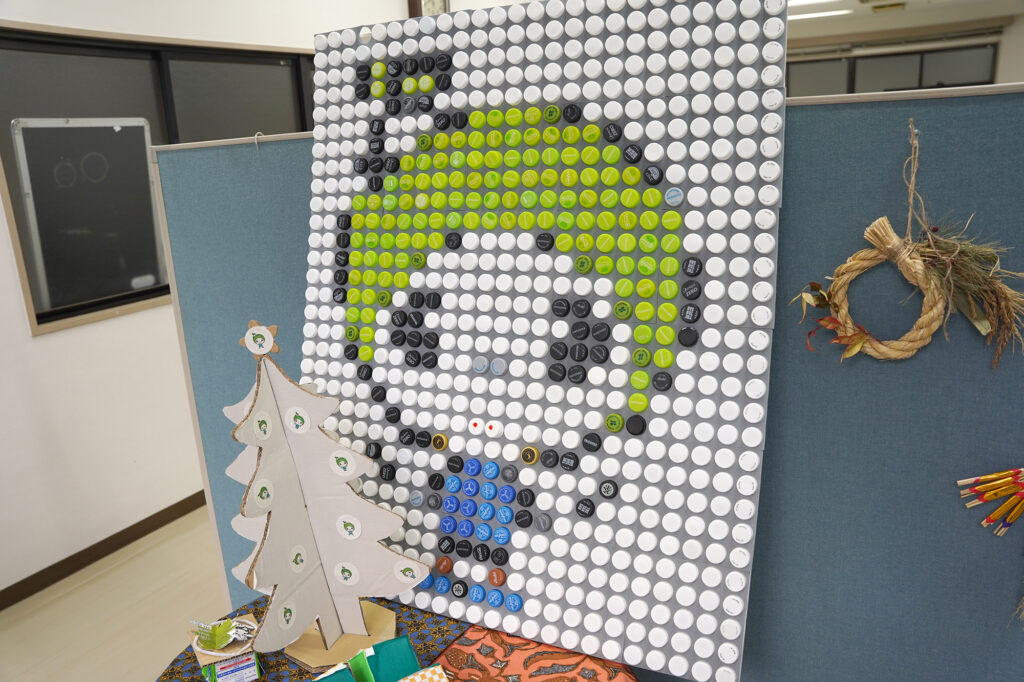

食育に詳しい推進員が出向き、SDGs講話に加え、牛乳パックやペットボトルの蓋を使った工作をしました。

◉海星高校のみなさまへ

「防災ECOライフ~フェーズフリーのエコなくらし方が命を守る」と題して、防災士の資格を持つ推進員よる出前講座を実施。

フェーズフリーとは、身のまわりにあるものやサービスを、日常時はもちろん、非常時にも役立てる考えかたです。

防災食を含む防災用品は、普段はほとんどしまっています。まさに非常時のものとしてあるわけなのですが、フェーズフリー品は、日常時も、非常時にも役立つ商品・サービス・アイデアです。

高校生にとって馴染みのあるお菓子を例に「このお菓子を、非常時に、どのように使えばいいと思う?」と、質問をなげかけ、ワークショップを実施しました。

◉子ども食堂のみなさまへ

秋の木の実といえば、「どんぐり」。子どもたちはどんぐりが大好きですよね。たくさん集めても、そのまま捨ててしまえば ただのゴミですが、アイデア次第でさまざまな工作の材料になります。そこで、どんぐりで工作をするワークショップをしました。ドングリで有名アニメ映画のキャラクターや、サンタクロースを作りました。

ー活動の一部のご紹介とのことですが、これだけでもかなり幅広いですね。

早瀬さん:

他にも、イベントに参加したり、大学生と意見交換することもあります。

講座の内容もバリエーション豊かですので、ぜひ市民の皆さんに出前講座の活用、参加をしていただければと思います。

ーこちらは出前講座で使われている道具のひとつとのことですが…。このモニターはなんですか?

早瀬さん:

毎日使う家電製品が、どれくらいの電気代が掛かり、CO2を排出しているのかがその場でぱっとわかるモニターです。電気代をこまめに節約しようと言われても、どれくらいの効果があるのかなかなか実感しにくいものです。

ですが、見える化することで、ドライヤーを1分でも短くしたら、電気代もCO2排出量もだいぶ違うということがわかります。

ー数字で見えるのはわかりやすいですね。日々の習慣が変わりそうです。

早瀬さん

高校での講座に持っていきましたが、ゲーム感覚で楽しみながら学んでくれました。

ーサステナプラザながさきの利用の仕方を教えてください。

早瀬さん:

サステナプラザながさきには、レンタルスペースがあります。環境活動に関する学習会やミーティングなど、「ながさきエコネット」に登録している団体、個人の方は、どなたでも無料でご利用できます。

また、こどもたちの環境学習の支援のために、セミナーやイベントなどに役立つ教材や環境関連図書などの紹介、貸出をしています。展示パネルの用意もありますので、ぜひ活用いただければと思います。

複数の環境団体のみなさんが、会議室を利用されています。

早瀬さん:

また、サステナプラザながさきは、フードドライブ活動の窓口でもあります。市民のみなさまから提供された米や缶詰などの食品を一時的に預り、一定量が集まったところで、フードバンク活動を行う団体に提供しているんです。子ども食堂への提供もしています。

営業時間中はいつでもお持ち込みいただけます。

サステナプラザながさき ご利用案内

⽕曜日〜土曜⽇ 10:00〜18:00

⽇曜日 9:00〜14:00

※⽉曜⽇・祝⽇・年末年始休み

施設利用等の問い合わせページ

https://sustaina-n.com/userguide/

ー特に力を入れている活動はありますか。

早瀬さん:

これからを担う若い人たちの意見を政治の場や大人に届けること、環境についての教育環境を整えることに力を入れています。

これまでの活動を通して、大人が環境に良い行動をするのは難しいという課題が浮かび上がりました。

頭では環境問題について理解していても、日々の仕事や忙しさもあって、環境行動に結びつけるのが難しいのではないでしょうか。

一方、子どもたちは、幼い頃から環境やSDGsについての教育を受ける機会があったので、大人よりもスムーズに環境行動ができると感じています。

環境問題で苦労するのは、これからの将来を担う若い人たちです。だからこそ、若い人たちとの活動に力を入れていきたいです。

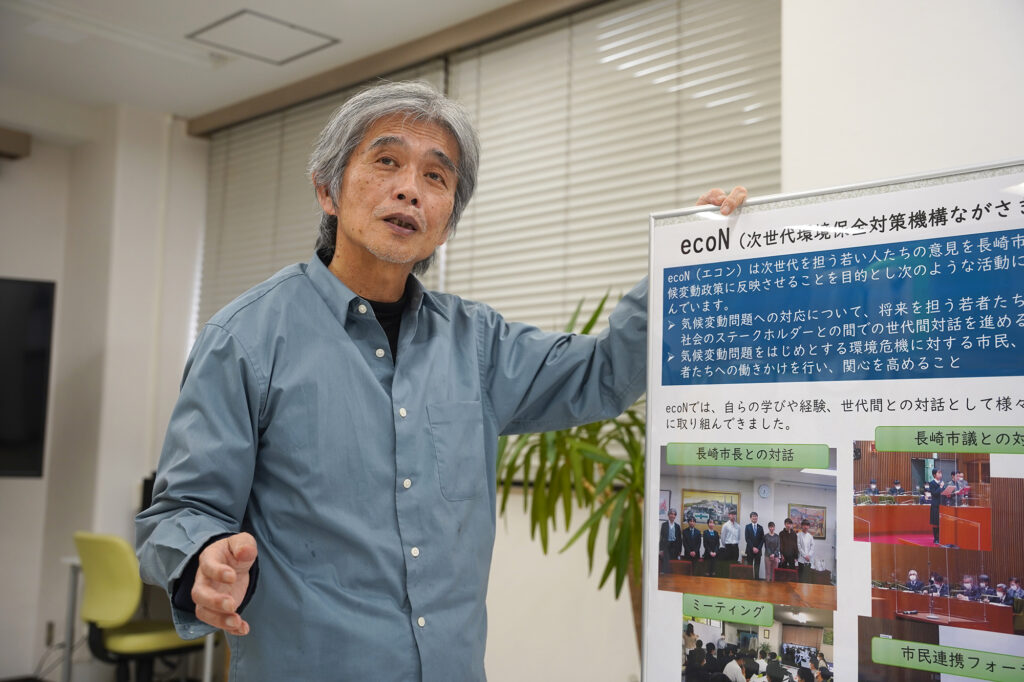

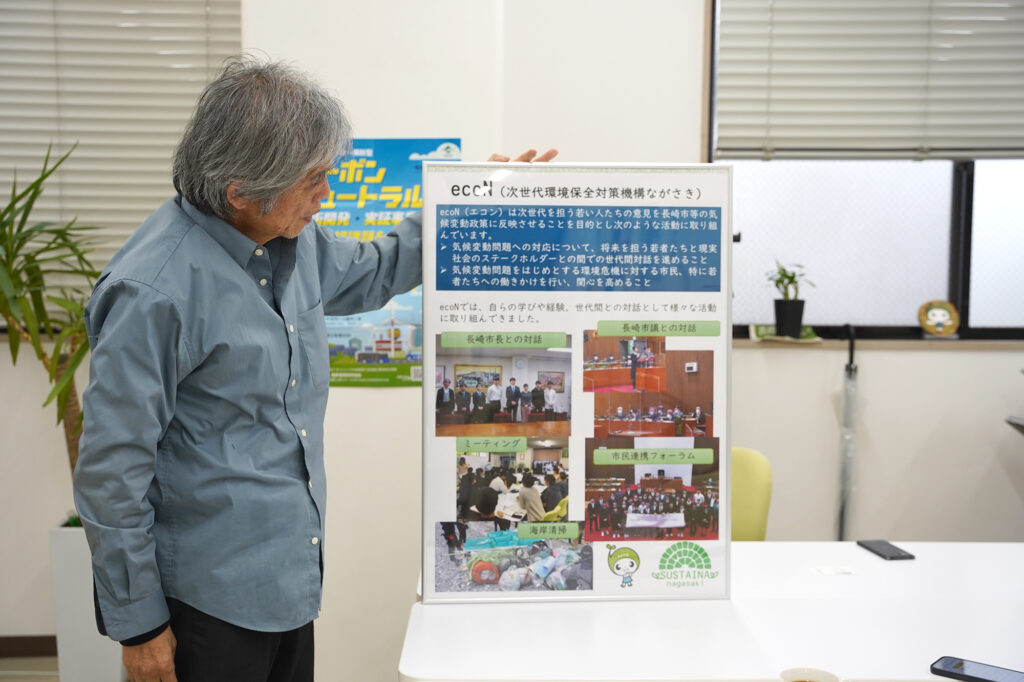

若者の意見を長崎市等の気候変動政策に反映させることを目的とする「ecoN(次世代環境保全対策機構)」を立ち上げました。

さまざまな環境活動に取り組むほか、中高生が市役所の議場で市長や議員と意見を交換する場を設けています。

若者から「大きなチーム」を作って行くことに力を入れていきたいです。

ー過去の取材では学生の環境団体も取り上げました。たしかに、若い世代のみなさんの活動に感心しました。

早瀬さん:

長崎大学には、歴史あるビーチクリーンのサークルがあったり、自然を楽しみながら環境について学ぶ「ネイチャーゲーム」をしている人たちがいます。また、高城台小学校では、もう10年以上、学校で探究学習のテーマとして環境が取り上げられていたりと、大人より若い世代の環境活動の方が活発だと思います。

今の子どもたち、若者が大人になった時「わたしたちは若い頃から頑張ったけど、間に合わなかった」と悲しい思いをしないように、できることはすべてやっていきたいです。

世の中の方針の決定権は大人が持っているから、大人が当事者として考えられるようになるためにも、若者の声を届けていきたいです。

ー地球温暖化を、わたしたちはどのように認識するべきでしょうか。

早瀬さん:

日常を過ごしているとわかりにくいですが、危機的状況であることは世界の認識です。

世界で取り組むべき課題として、「それぞれの国で頑張りましょう」ということでパリ協定が結ばれました。

※パリ協定とは

2020年以降の、気候変動や環境問題に関する国際的な枠組みです。

【パリ協定の主な内容】

・世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より低く抑え、1.5℃に抑える努力を追求する

・すべての国が削減目標・行動をもって参加する

・5年ごとに世界全体の進捗を確認する(グローバルストックテイク)

・先進国は発展途上国への資金援助を義務付ける

早瀬さん:

このような目標を掲げていたのですが、残念ながら、「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より低く抑え、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標については、1.5度を上回ってしまいました。

WMO(世界気象機関)は、2024年は史上最も暖かい年だったと発表しました。

ー気温が上がると水害も増えるのですよね。

早瀬さん:

以前はなかったような土砂降りが増えてきた実感はありませんか?

温度が一度上がると、大気が含むことのできる水蒸気の量は約7%増えます。それが循環の過程で雨として落ちてくるわけです。本当に危機的な状態と言えます。

このままいくと、暑さにより夏に外で運動したりスポーツ大会を開催したりすることは難しくなりますし、災害も増えることになります。

ー他にどのような影響が出ますか?

早瀬さん:

平均気温が1.5~2.5度上昇すると、動植物の20~30%が絶滅のリスクが高まると言われています。

植物や動物の生息地帯が変わることも指摘されています。実際、海はわかりやすくて、取れる魚の種類が変わってきています。

以前は南の方でしかとれなかった魚が、どんどん北上しているというような話はよく聞かれるようになりました。

ー変化はもう起こっているんですね。

早瀬さん:

植物や動物の分布に変化が起こり、いわゆる人にとっての「食料」を育てるのもこれまで通りにはいかなくなります。

温暖化、気候変動と、人は、無関係ではいられません。

食料の奪い合いで戦争が起きるのではないかと予測する研究グループもあります。

世界で取り組むべき課題。世界と聞くと大きすぎる気がすると思いますが、世界は一人一人の人間から成り立っています。

私たちは、ここ長崎市で、市民の活動の輪を広げていきたいと思っています。